負のイメージの強い無常感だが、日本の文化の中では様々に変化した、

その一つが儚さを愛でる心だ。

日本文化には、儚さを慈しむ風習がある。

散りゆく花、枯れる落ち葉、「滅びの美学」。

移ろい行く様々な姿、儚く消え去るものへの深い愛情がそこにはある。

移ろうとは変化することだ、西洋では、変化は悲しみと捉えるというが、

日本では、変化を悲しむのでなく、移ろい行く一瞬一瞬を、丁寧に切り取りながら愛でる。

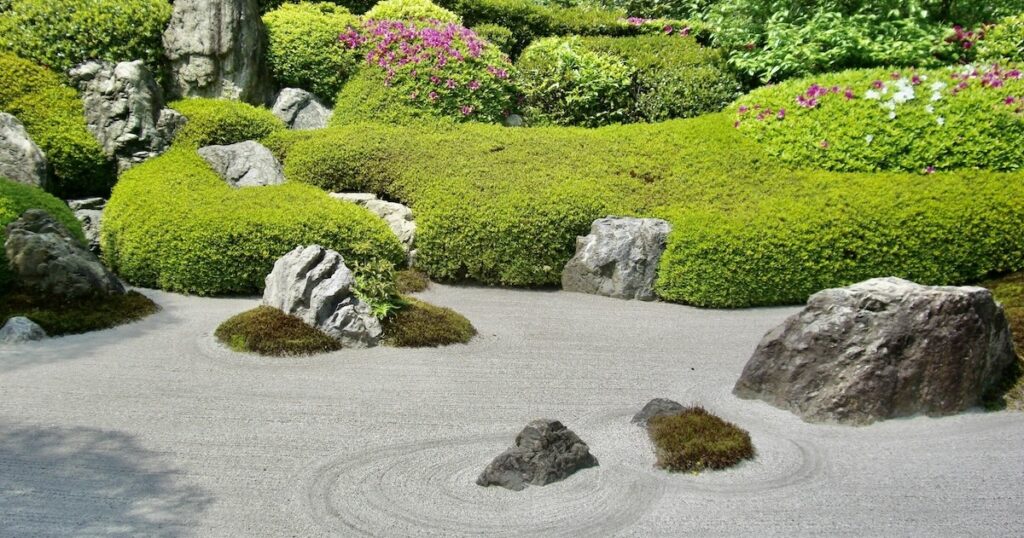

茶道の「一期一会」や「侘び寂び」とは、移ろう時や人のその一瞬を味わう、という事だろう。

日本文化の中で、殊に私が好きなのは、この儚さを愛でるところだ。

満開の桜も素敵だ、全身で幸せを感じる。

しかし、散り行く桜、花吹雪の風情は心に染みるものがある。

儚いのだが、悲しいというより、一回立ち止まってから前を向ける感じがする。

地震や台風など自然の猛威は、あらゆる物を破壊する。

人は、抗えない破壊の前で、無力感と不変への渇望を抱き、無常感に打ちのめされる。

負のイメージの強い無常感が、日本の文化の中では、様々な色合いを見せ、

そのフラストレーションを「儚さ」へと昇華した。

天災は避けられない、その破壊は避けられない、常なるものなど有りはしない。

ならば、避けられない破壊を、

「儚さ」として受け入れるのが、地震国日本のポジティブシンキングなのだ。

儚さには、形を変え消え去るイメージがある。

だがその姿を大切に心に留めておくならば、不変であり永遠で在る。

変化の国日本では、儚さは必然であるゆえに、心に留めるために愛でる対象なのだ。

あわせて読みたい

茶の本 | 岡倉 覚三, 大川 裕弘, 村岡 博 |本 | 通販 | Amazon

Amazonで岡倉 覚三, 大川 裕弘, 村岡 博の茶の本。アマゾンならポイント還元本が多数。岡倉 覚三, 大川 裕弘, 村岡 博作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また…

コメント